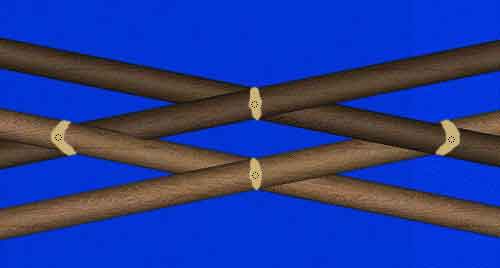

Mittelknoten:

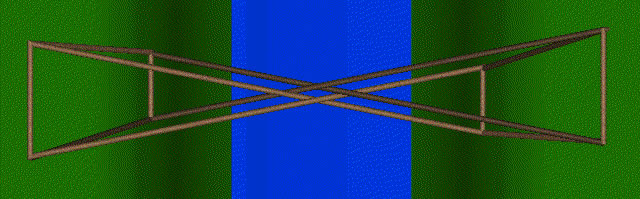

Knotenausbildung A:

Bei dieser Variante verlaufen zwei obere, sich kreuzende Stäbe neben dem anderen Stabpaar entlang.

Da sich die Stäbe nicht in der Tragwerksmitte kreuzen, verspringen die beiden Außenseiten. Dieser Versprung ist abhängig von der Knotenart und der Stabdicke, da so die Stäbe aneinander vorbeilaufen können.

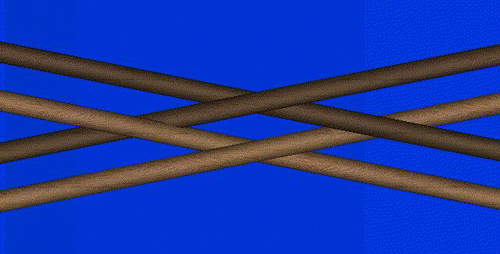

Detail:

Es ergibt sich eine Anordnung, in der die Kreuzungspunkte der Stabpaare symmetrisch zur entsprechenden Spiegelachse durch den imaginären Mittelpunkt sind.

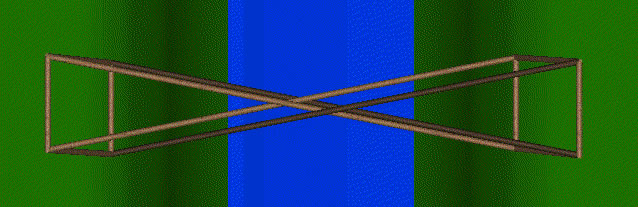

Knotenausbildung B:

Hier liegt das Stabpaar nicht nebeneinander, sondern ist zusätzlich ineinander verschoben.

Auch hier ist der Versprung der Außenseiten erkennbar.

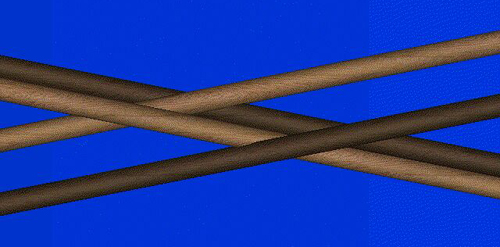

Detail:

Diese Anordnung ist nicht symmetrisch. Würde man die Stabpaare spiegelgleich anordnen wollen, würden sich die Stäbe schneiden.

Die Schnittpunkte der beiden Stabpaare liegen nicht auf einer Linie!

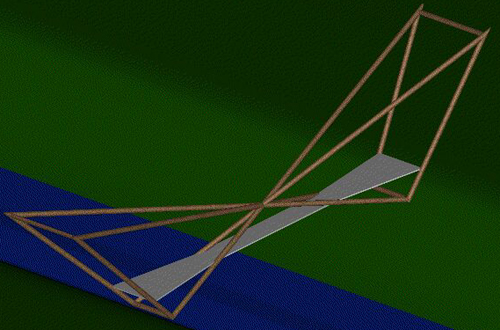

Geometrie:

In der Seitenansicht ist die Verdrehung der beiden Seitenparallelogramme gut zu erkennen(grün). Da die Schnittpunkte der beiden Stabpaare nicht auf einer Linie liegen können (siehe oben bzw.rot) verspringt die Konstruktion nach links bzw. rechts. Die zweite Unregelmäßigkeit entsteht dadurch, daß jedes Bambusrohr der beiden Stabpaare auch unterschiedlich hoch liegen muß, da es nicht zu einer Überschneidung kommen darf, damit die Diagonalen im Knotenpunkt durchlaufen können.

Verbindung I:

Die Bambusstäbe werden durchbohrt und mit Seilbund untereinander verbunden.

Verknotet man stets nur die zwei übereinanderliegenden Stäbe hält der komplette Knoten mit seinen vier Stäben.

Mit dieser Verbindung erhält man zwei steife Scheiben. (siehe Konstruktion)

Verbindung II:

Hier werden die sich kreuzenden Stäbe lediglich durch Seile umwickelt und so in ihrer Lage stabilisiert. Es wird also kein schubfester Verbund erreicht.

So gibt die Konstruktion unter starker Belastung nach. Hierdurch verschieben sich auch die Außenbereiche des Tragwerks zur Mitte. Die Auflager müssen diese Bewegung aufnehmen können, indem sie gelenkig gelagert sind.

| Knoten A: | Knoten B: |

Knotenvergleich:

Im weiteren Verlauf wird nurnoch der Knoten B mit Verbindung I verwendet. Der Vorteil des Knoten B liegt darin, daß die Schnittpunkte der beiden Diagonalen näher aneinander liegen und so der Versprung des Seitenparallelogramms geringer ist.

Stoßpunkte:

Stabverbindungen in Längsrichtung werden mit Betonverguß realisiert. Die Internolien nahe der Schnittstelle werden dazu mit Beton vergossen und ein Bolzen, der nun beide Stäbe durchläuft verbindet so die beiden Bambusrohre.

Knickgefahr:

Ist der Mittelknoten schubfest verbunden besteht damit die Gefahr des Ausknickens der unteren Stabhälften, die zu Druckstäben werden.

Allerdings läßt sich davon ausgehen, daß beim Einsatz als Modul in Raumtragwerken die Stäbe in der Lage sein werden den Druck ohne Ausknicken aufzunehmen.

Benutzt man die Konstruktion allerdings in größeren Abmessungen, z.B in einem Brückenentwurf, könnte man die Passierebene in die Mitte des Tragwerks legen. So hätte sie eine zusätzliche stabilisierende Wirkung, welche die Knickgefährdung reduzieren würde.