Entwicklung |

|

|

|

Das Zollinger-Lamellendach wurde 1920 von dem Merseburger Stadtbaurat Zollinger erfunden. Er entwickelte das Konstruktionsprinzip aus dem "Bohlendach", welches bereits 1797 von David Gilly erfunden wurde.

Die Zollinger-Konstruktion wurde ursprünglich für den Bau von Wohnhausdächern entwickelt, fand aber zwischen 1955 und 1970 hauptsächlich für weitgespannte Hallen Verwendung, sowohl im In- wie auch im Ausland. Später wurde die Zollbauweise vom Stahlbau übernommen. |

Konstruktionsprinzip |

|

Bogenformen

|

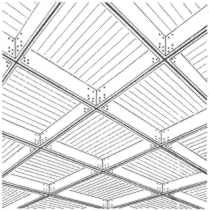

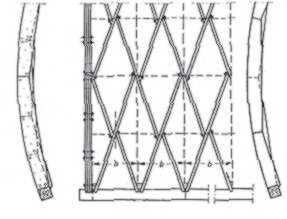

Das Zollinger-Lamellendach, auch Rautenlamellenkonstruktion genannt, ist ein biegesteifes, rautenförmiges Netzwerk in Form eines Spitz-, Rund- oder Segmentbogens. Die Lamellen sind einseitig entsprechend der Dachform gekrümmt zugeschnitten. |

Zollingerprinzip

|

Sie laufen über 2 Felder durch und werden an den Knotenpunkten jeweils durch 2 Bolzen zusammengefaßt.

In jedem Knotenpunkt treffen drei Lamellen aufeinander. Die durchlaufende Lamelle ist biegesteif, die anstoßenden Lamellen sind gelenkig. Die Normalkräfte werden durch Stoß in den durchlaufenden Träger quer zur Faser übertragen.

Durch Giebelaussteifungen wird die Dachkonstruktion an den Stirnseiten begrenzt.

Die Dachdeckung erfolgt mit Ziegeln, Schindeln, Schiefertafeln, Stroh oder Dachpappe auf Dachlatten bzw. Schalung. Wenn keine Dachschalung verwendet wird, sollten bei offenen Hallen, zur Aufnahme des Horizontalschubs des Bogens, Zugbänder in Längsrichtung eingebaut werden. Sofern die Wände nicht biegesteif ausgebildet werden.

|

Lamellenform

|

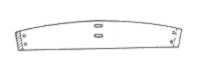

Die Zollingerbauweise erlaubt Spannweiten von 10 - 30 m. Die Lamellen haben eine Stärke von 30 - 50 mm und eine Höhe von 20 - 30 cm. Das optimale Verhältnis von Länge zu Breite ist 1:1. Bei längeren Bauwerken müssen Zwischenbögen eingesetzt werden. |

Statische Berechnung |

|

Berechnung der Schnittkräfte

|

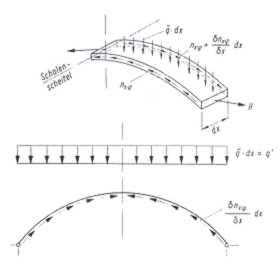

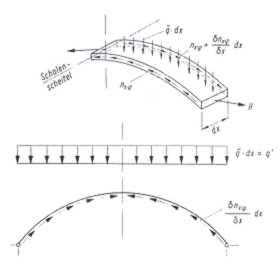

Die statische Berechnung des Zollinger-Lamellendaches erfolgt mit einem Näherungsverfahren nach Robert Otzen. Es ist eine Sondermethode zwischen einem Dreigelenkbogen und einem eingespannten Bogen. Die Konstruktion ist unbestimmt. Hinsichtlich der Elastizität verhält sich die Konstruktion teilweise wie ein eingespannter Bogen. Mit dem Näherungsverfahren werden die beiden Extremfälle Dreigelenkbogen und eingespannter Bogen untersucht. Anschließend werden die jeweils ungünstigsten Schnittkräfte der Bemessung zugrunde gelegt.

Bei der statischen Berechnung wird ein Streifen des Daches untersucht. Die anfallenden Schnittkräfte des Bogens werden in die Lamellenrichtungen projiziert, um die entsprechenden Druck- und Biegemomente für die einzelnen Lamellen zu erhalten. Außerdem treten durch die außermittigen Anschlüsse zweier Lamellenenden auch noch Momente in der Querrichtung dieser Lamellen auf. |

Vor- und Nachteile |

|

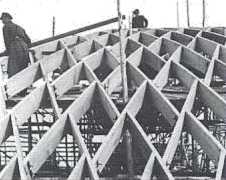

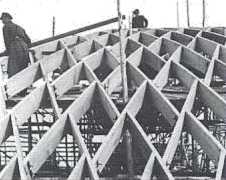

Zollbauweise während der Herstellung

|

Die Zollbauweise wird mit relativ geringen Lamellenquerschnitten hergestellt. Die Konstruktion hat deshalb ein geringes Eigengewicht und ist holzsparend.

Die Lamellen können als Segmente seriell hergestellt werden, erfordern keine schweren Hebezeuge beim Montieren und erlauben einen Auf- und Abbau in kurzer Zeit.

Die Montage ist in freiem Vorbau mit einem Hilfsgerüst möglich. Nachdem die Randbögen aufgestellt sind kann an einer Ecke begonnen werden. Auch durch Zusammenfügen einzelner vorgefertigter Segmente kann die Rautenlamellenkonstruktion errichtet werden. |

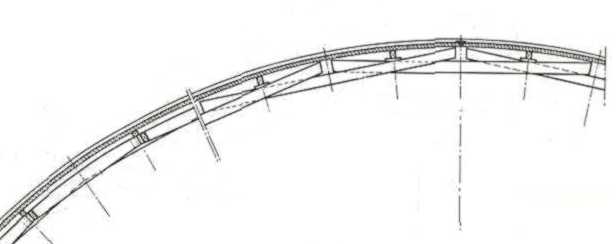

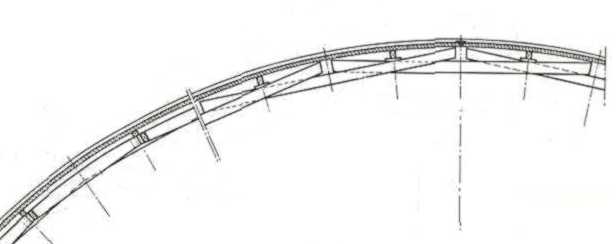

Spannweite der Zollbauweise

|

Das Zollinger-Lamellendach ermöglicht einen großen nutzbaren, stützenfreien Dachraum und große Spannweiten.

|

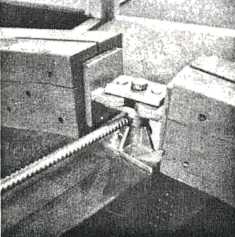

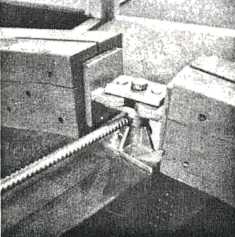

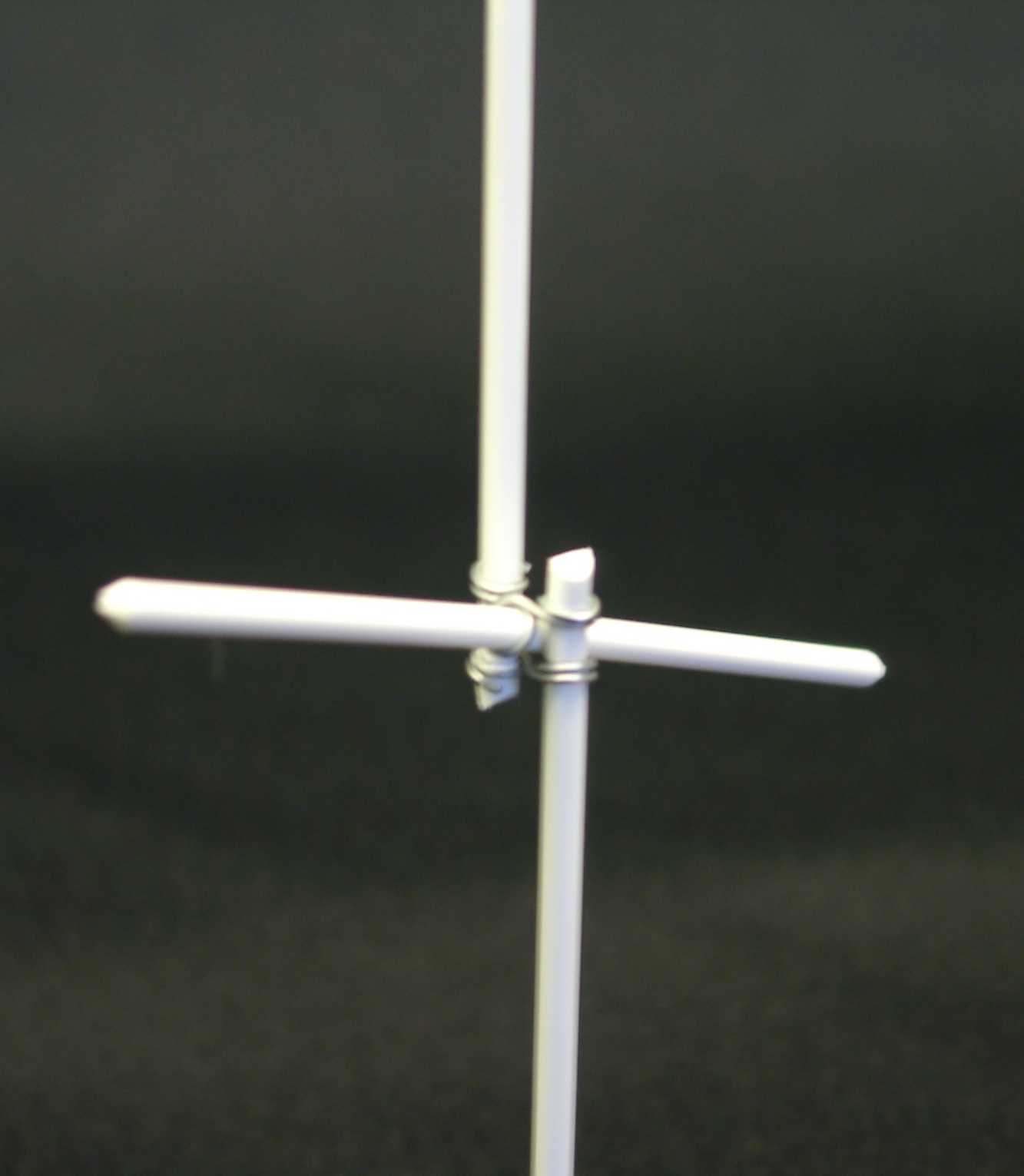

Knotenpunkt der Zollbauweise

|

Der Nachteil dieser Zollbauweise liegt in den Knotenausbildungen. Die einzelnen Stäbe werden in den Knoten mit Schraubenbolzen angeschlossen. Diese tragenden Schraubenbolzen dürfen in Dauerbauten zur Kraftübertragung nur bedingt verwendet werden. Zudem führt die Ausmittigkeit der Anschlüsse zu Zusatzspannungen. Aus diesem Grund sind Neuentwicklungen bezüglich der Knotenausbildung erforderlich. |

Weiterentwicklung zum Rautenflechtwerk |

|

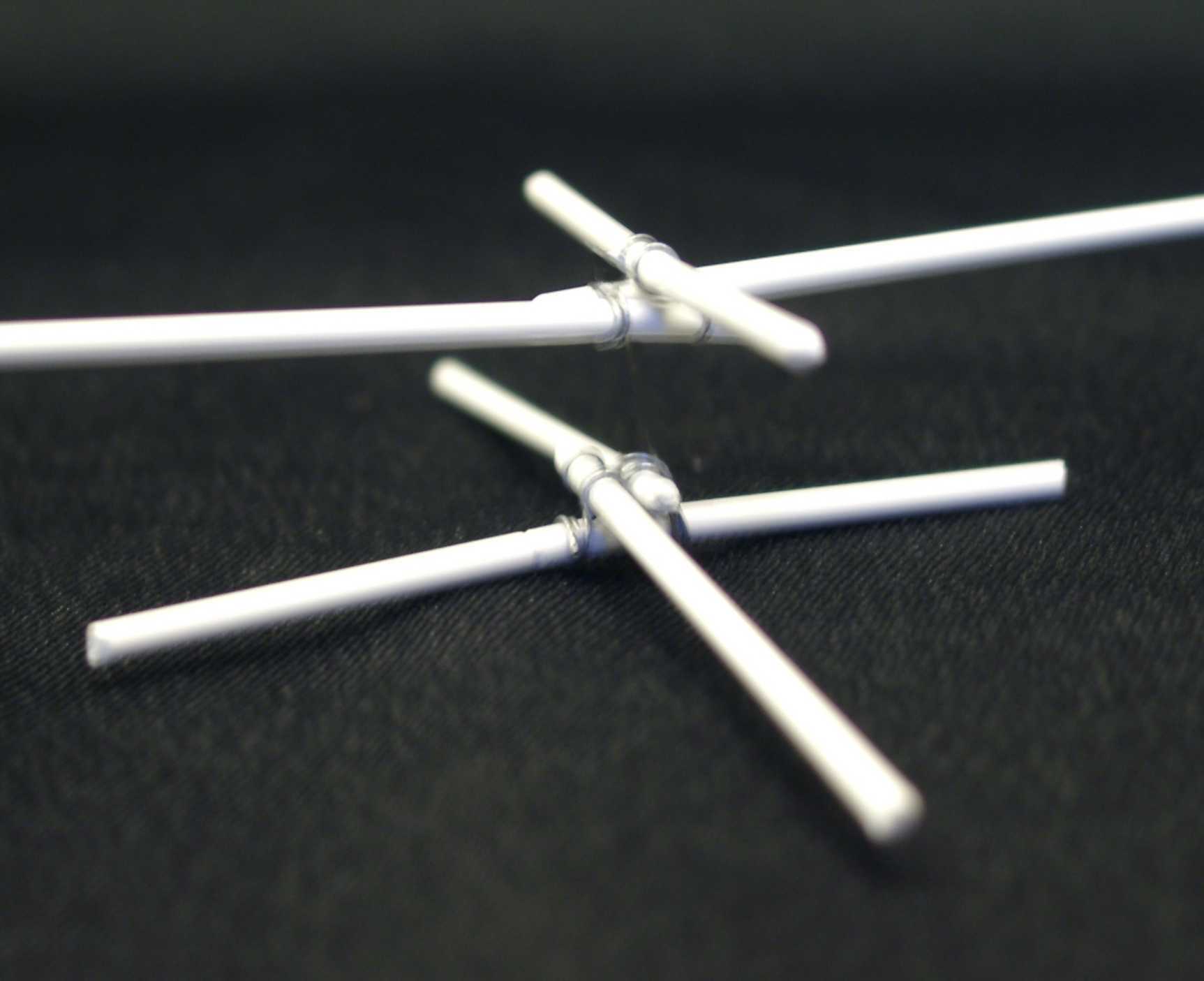

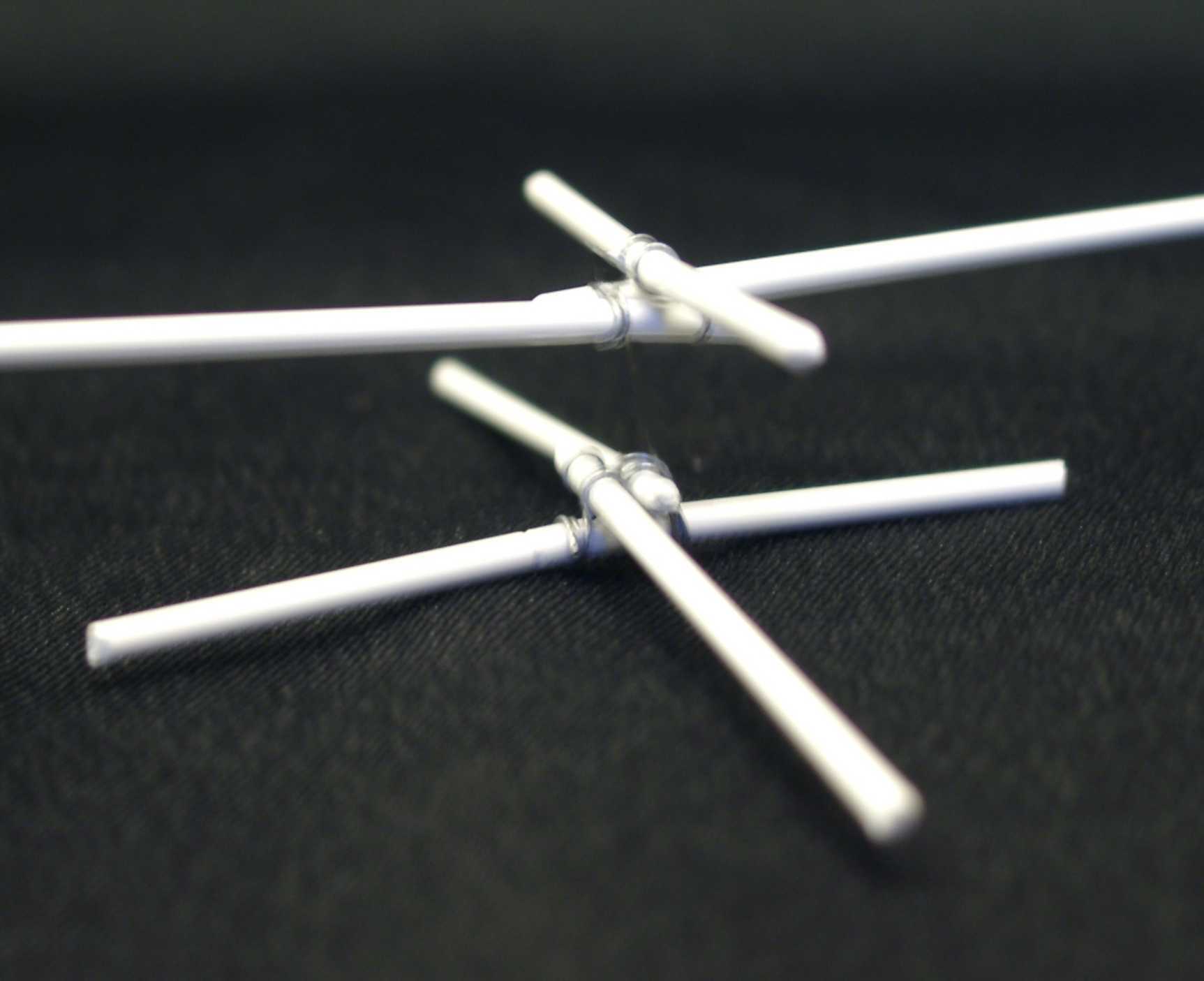

Vergleich Zollingerlamellen (l.) und Flechtwerkstäbe (r.)

|

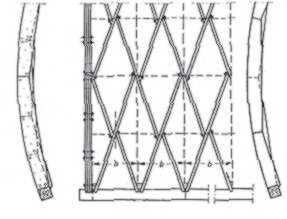

Aufgrund der Nachteile bei den Knotenausbildungen wurde die Zollingerbauweise weiterentwickelt. Es entwickelte sich das Rautenflechtwerk als Konstruktionsvariante zu dem herkömmlichen Lamellen-Dach.

|

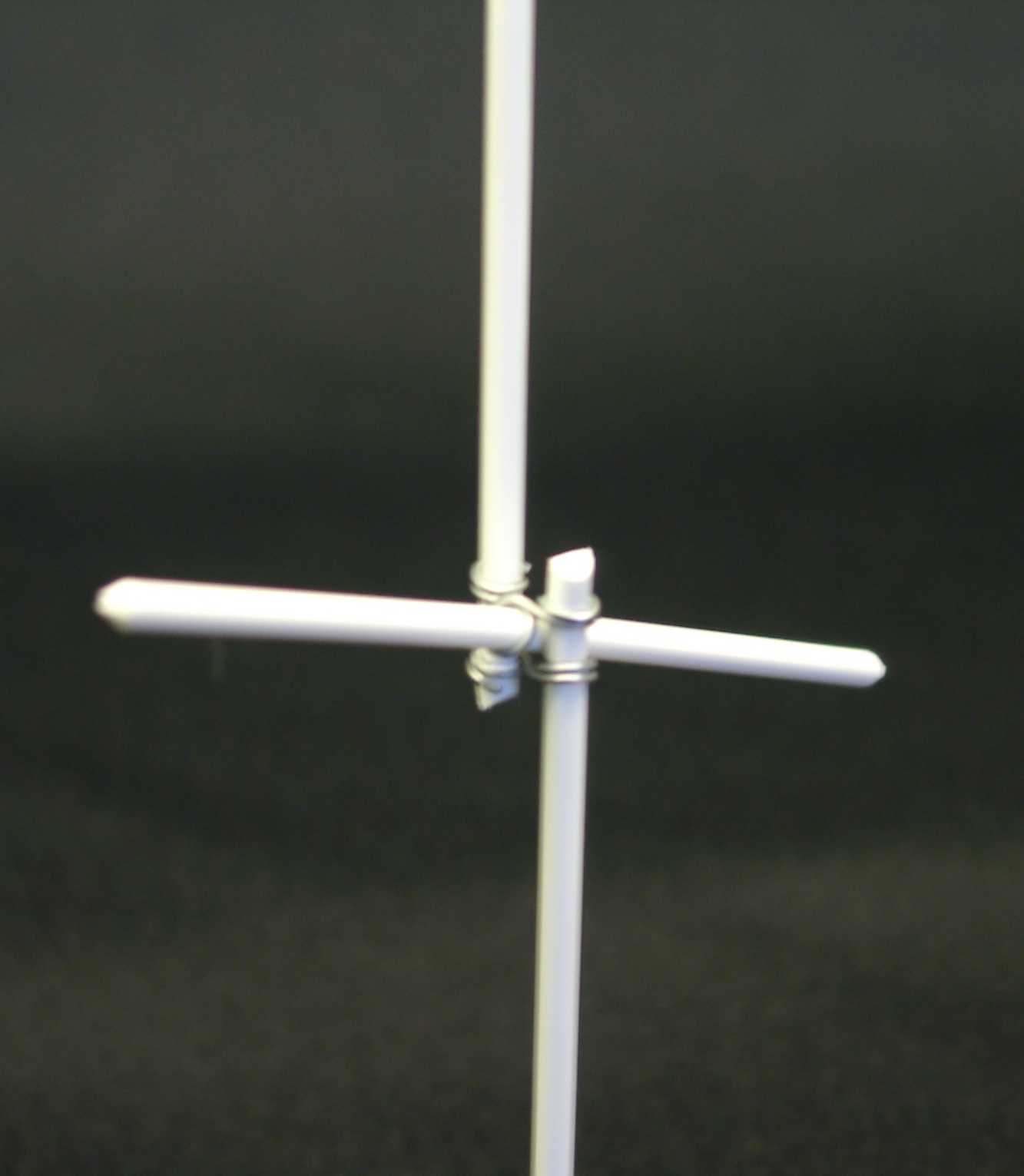

Knotenpunkt beim Flechtwerk

|

Beim Rautenflechtwerk werden gerade Flechtwerkstäbe verwendet. Diese werden an den Knotenpunkten übereinander gestapelt und ermöglichen einfache Anschlüsse. Die Knotenpunkte liegen hierbei in einer Ebene. Es können somit standardisierte Knotenverbindungen verwendet werden. Die Längskräfte beanspruchen die Flechtwerkstäbe nur in der Faserrichtung.

In den Knotenpunkten werden Zentralbolzen mit einer Grundplatte verwendet. Die Grundplatte ist auf dem unteren durchlaufenden Stab befestigt. Die oberen Stabenden werden mit Knotenblechen und Stabdübeln gestoßen.

|

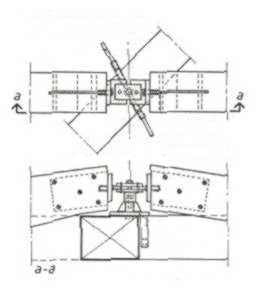

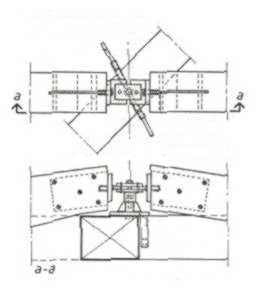

Knotenprinzip

|

Parallel zu First und Traufe verlaufen Abstandhalter von Knoten zu Knoten. Sie sind sinnvoll um bei der Montage die Maschenweite einzuhalten, zusätzlich nehmen sie Kräfte in ihrer Längsrichtung auf.

|

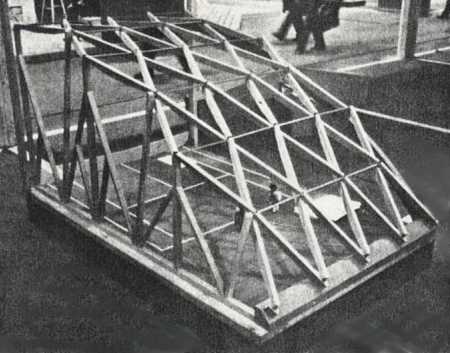

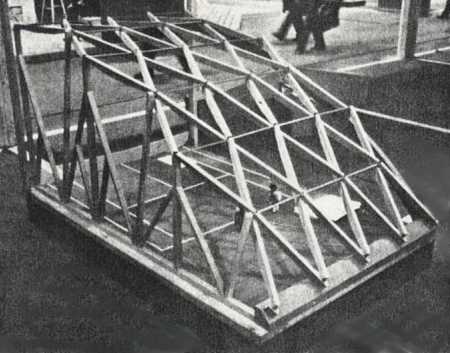

Flechtwerkmodell

|

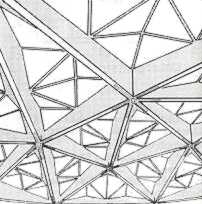

Die Stützflächen beim Flechtwerk müssen nicht mehr gleichmäßig gekrümmt (tonnenförmig) ausgebildet werden, da durch geradachsige Flechtwerkstäbe nahezu jede gewünschte Stützfläche hergestellt werden kann. Sowohl Gewölbe als auch Hängewerke sind ausführbar.

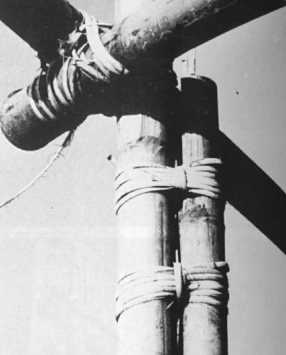

|

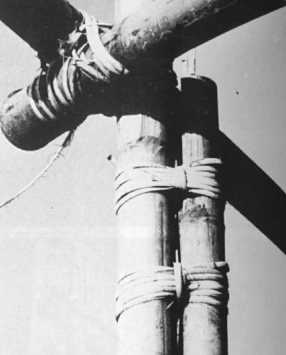

Anschluß durch Seilverbund

|

Ein grundsätzliches Problem bei der Übertragung der Bauweisen in Bambus stellen die Anschlüsse dar. Bambus läßt sich schlecht bohren (z.B. für Knotenbleche oder Bolzenverbindungen) und die Tragfähigkeit der Knotenpunkte wird dadurch vermindert. Aus diesem Grund wird der Seilverbund angewendet, welcher sich aus den traditionellen Bindetechniken entwickelt und gut bewährt hat, wie zum Beispiel bei den Baugerüsten.

Allerdings kann man die Knoten nicht in einer Ebene herstellen.

Roste und Zollingerbauweise lassen sich deshalb in Bambus nur näherungsweise, dafür aber bambusgerecht konstruieren. |

Bambusrost

|

Tragfähige Trägerroste werden aus längs- und querlaufenden Bambusstäben hergestellt. Dabei werden die dicken und dünnen Enden wechselseitig angeordnet, so daß die unterschiedliche Tragfähigkeit innerhalb eines Stabes ausgeglichen wird.

Wenn die Stäbe in den Knoten schubfest und gegen Verdrehen gesichert sind, verhält sich der Trägerrost bei Erdbeben nachgiebig; die ursprüngliche Lage der Einzelteile stellt sich von selbst wieder ein.

|

Zollingerbauweise in Bambus

|

In IL31 wird ein Konstruktionsprinzip beschrieben, das der Zollingerbauweise ähnelt. Es werden mehrere Bambusstäbe zu einem Bogen zusammengesetzt. Diagonal in zwei Richtungen verlaufende Stäbe verbinden mehrere Bögen miteinander und bilden eine Tonnenschale. Die diagonal verlaufenden Stäbe sind ebenfalls aus einzelnen Stäben zusammengesetzt. Diese Konstruktion eignet sich für größere Spannweiten.

Im Gegensatz zur Zollingerbauweise werden die zwei Elemente nacheinander hergstellt und miteinander verbunden, woraus sich die Anordnung der Knoten anscheinend zufällig ergibt. Bei der Zollingerbauweise setzt sich aus einem Element unmittelbar ein gleichmäßiges Netzwerk mit gleichförmigen Knoten zusammen.

Bei der Übertragung der Zollingerbauweise in Bambus ergibt sich außerdem das Problem, daß sich keine einheitlichen Lamellen herstellen lassen. Anhand von selbstentwickelten Modellen haben wir eine bambusgerechte Lösung gefunden.

Das Rautenflechtwerk, als Weiterentwicklung der Zollingerbauweise, ist ohne größere Probleme auf Bambus zu übertragen. Es ist keine zusätzliche Konstruktionsebene erforderlich. |

|

|

Die Modelle beziehen sich auf die Zollingerbauweise und deren Weiterentwicklung. |

Knotenpunkte |

|

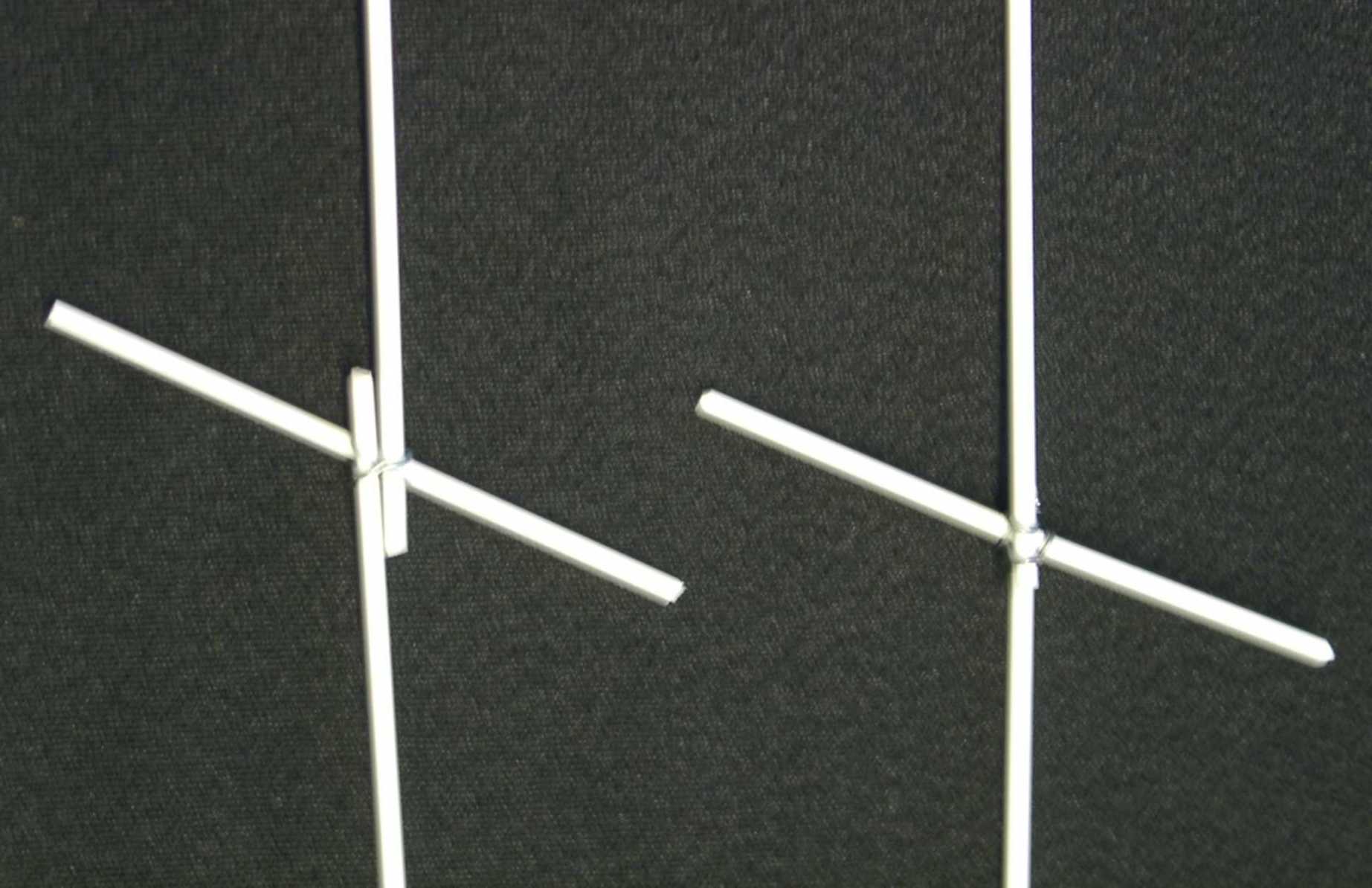

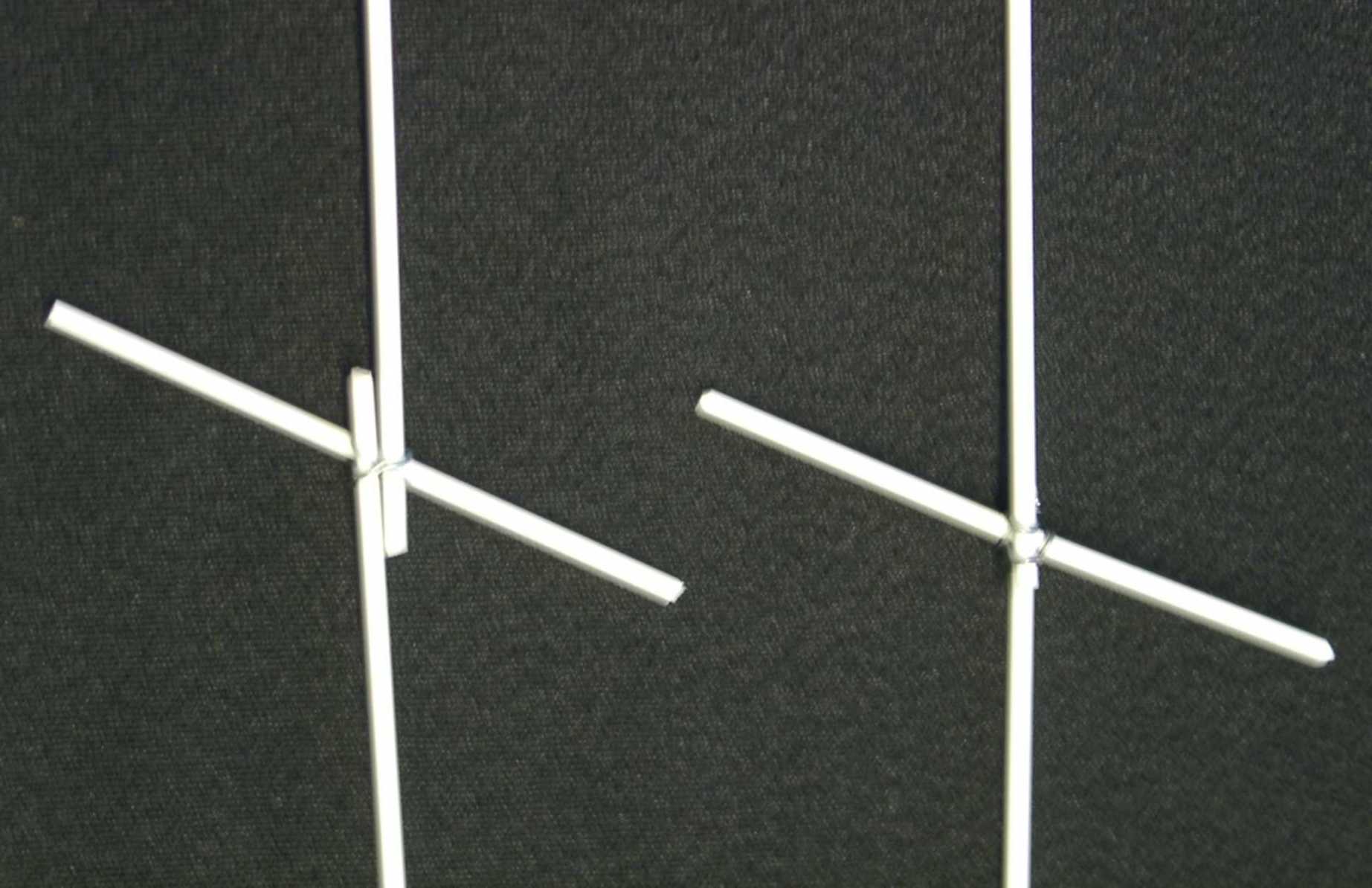

Knotentyp 1 und 2

|

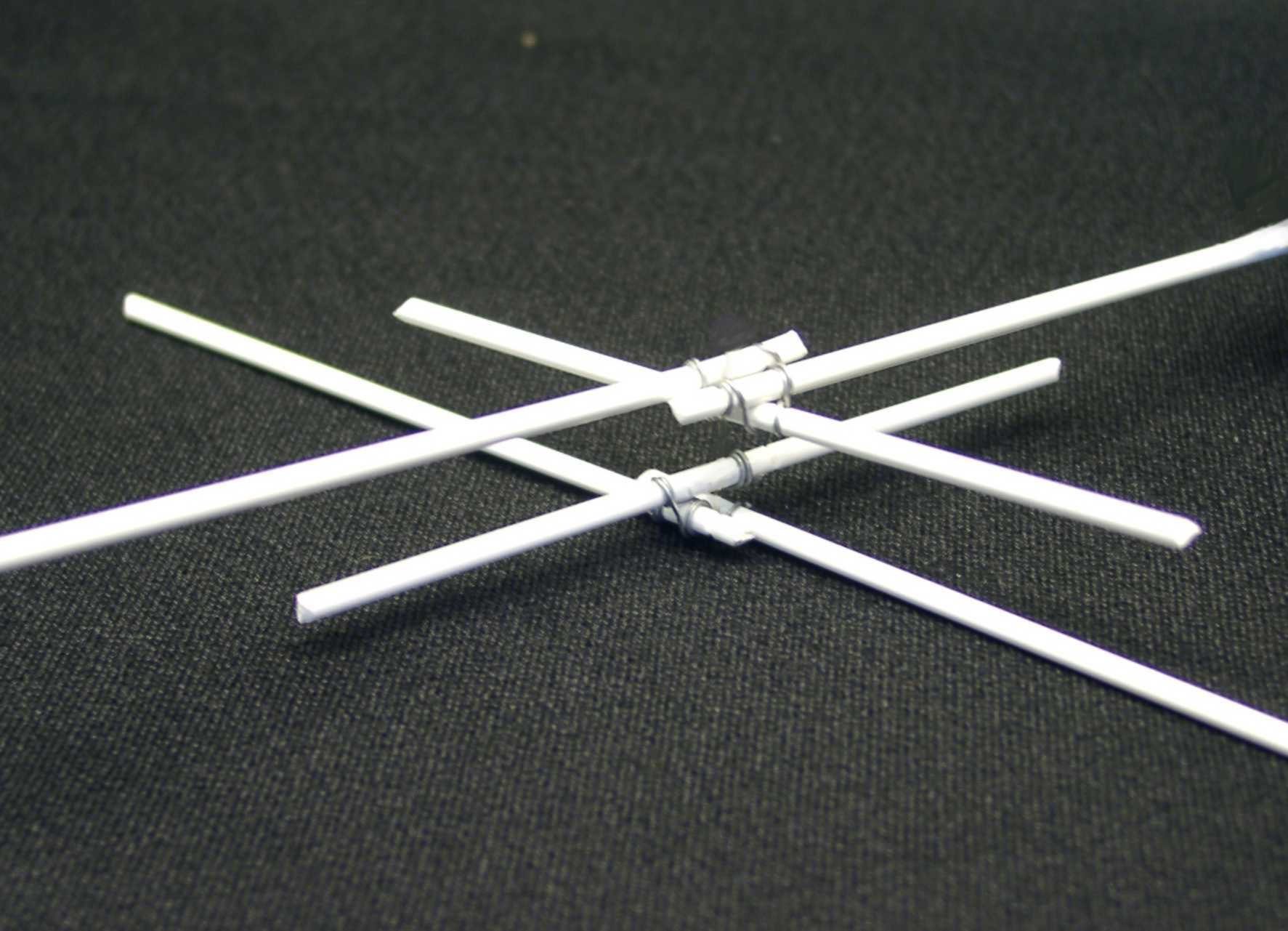

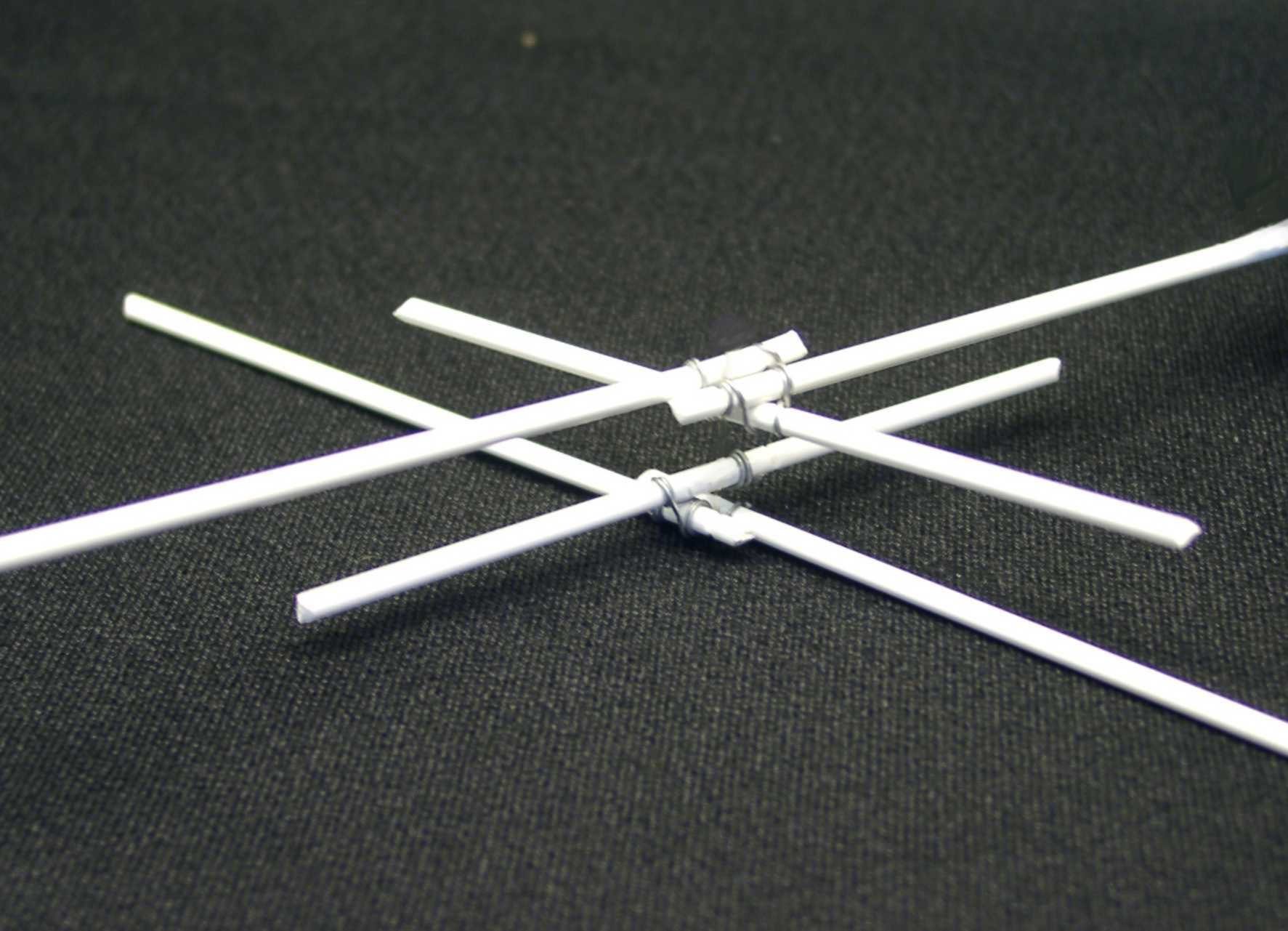

Ausgehend von der Zollingerbauweise sind zwei Knotentypen möglich. Grundsätzlich stoßen zwei Stäbe auf einen durchlaufenden Stab. Dabei ist der durchlaufende Stab biegesteif und die anstoßenden Stäbe sind gelenkig.

|

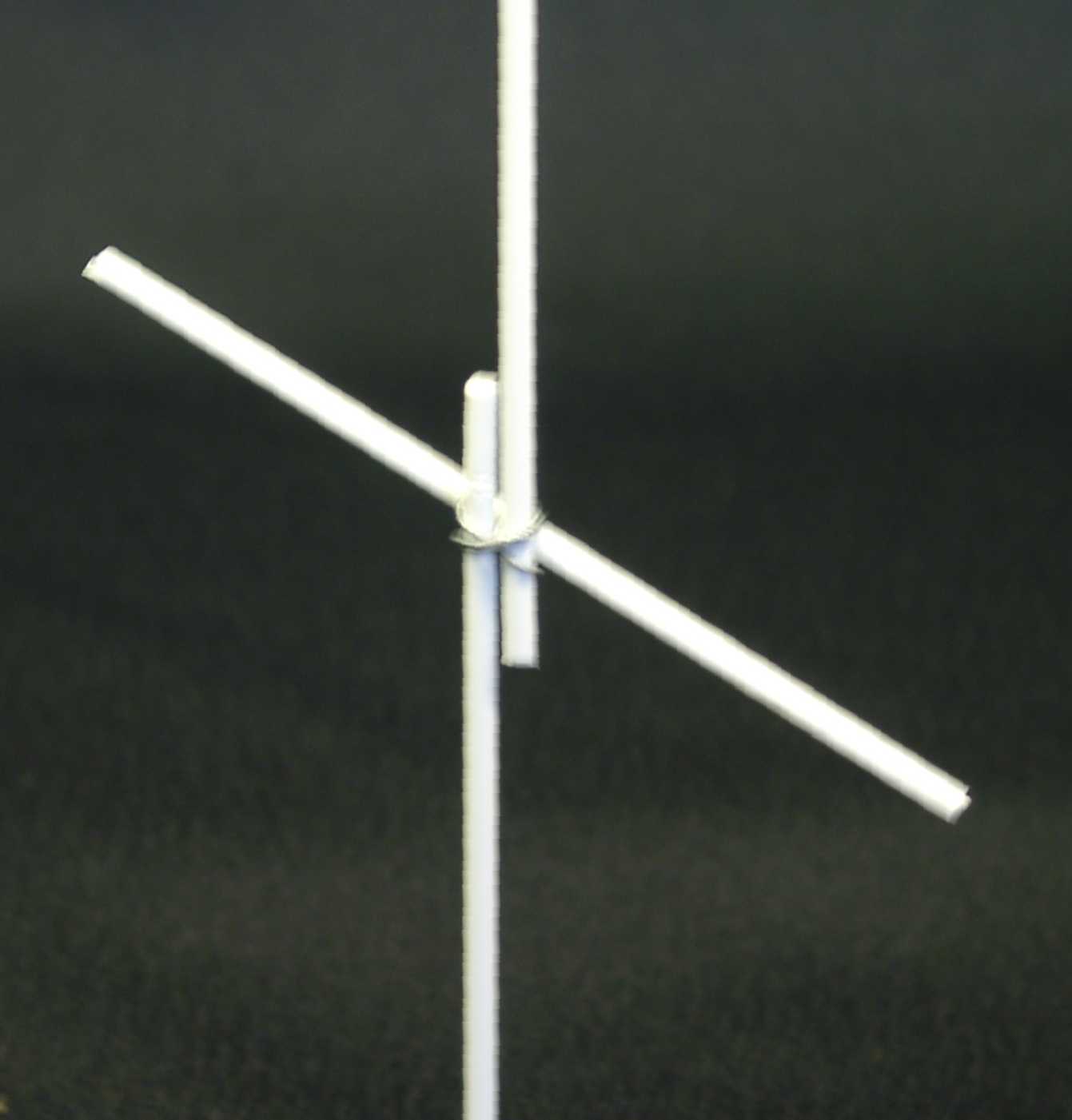

Knotentyp 1

|

Beim ersten Knotentyp treffen drei Stäbe in zwei Ebenen aufeinander. Die anstoßenden Stäbe liegen dabei versetzt, aber in einer Ebene.

|

Knotentyp 2

|

Beim zweiten bilden die Stäbe drei Ebenen. Hierbei liegen die anstoßenden Stäbe in einer Flucht übereinander, aber in zwei Ebenen.

|

Doppelknoten Variante A

|

Zwei Knoten vom Typ 1 können zu einem Doppelknoten überlagert werden. Entweder die anstoßenden Stäbe liegen direkt übereinander (Variante A), oder die durchlaufenden (Variante B).

Die Idee bestand darin, in beiden Richtungen sowohl einen gelenkigen als auch einen biegesteifen Anschluß auszubilden. Bei der Ausführung in Bambus entstehen dabei vier Ebenen und komplizierte Knotenpunkte. |

Doppelknoten Variante B

|

Doppelknoten mit Knotentyp 2

|

Die Ausführung dieser Anschlüsse mit Knotentyp 2 scheint nicht sinnvoll, da hierbei sechs Ebenen entstehen. |

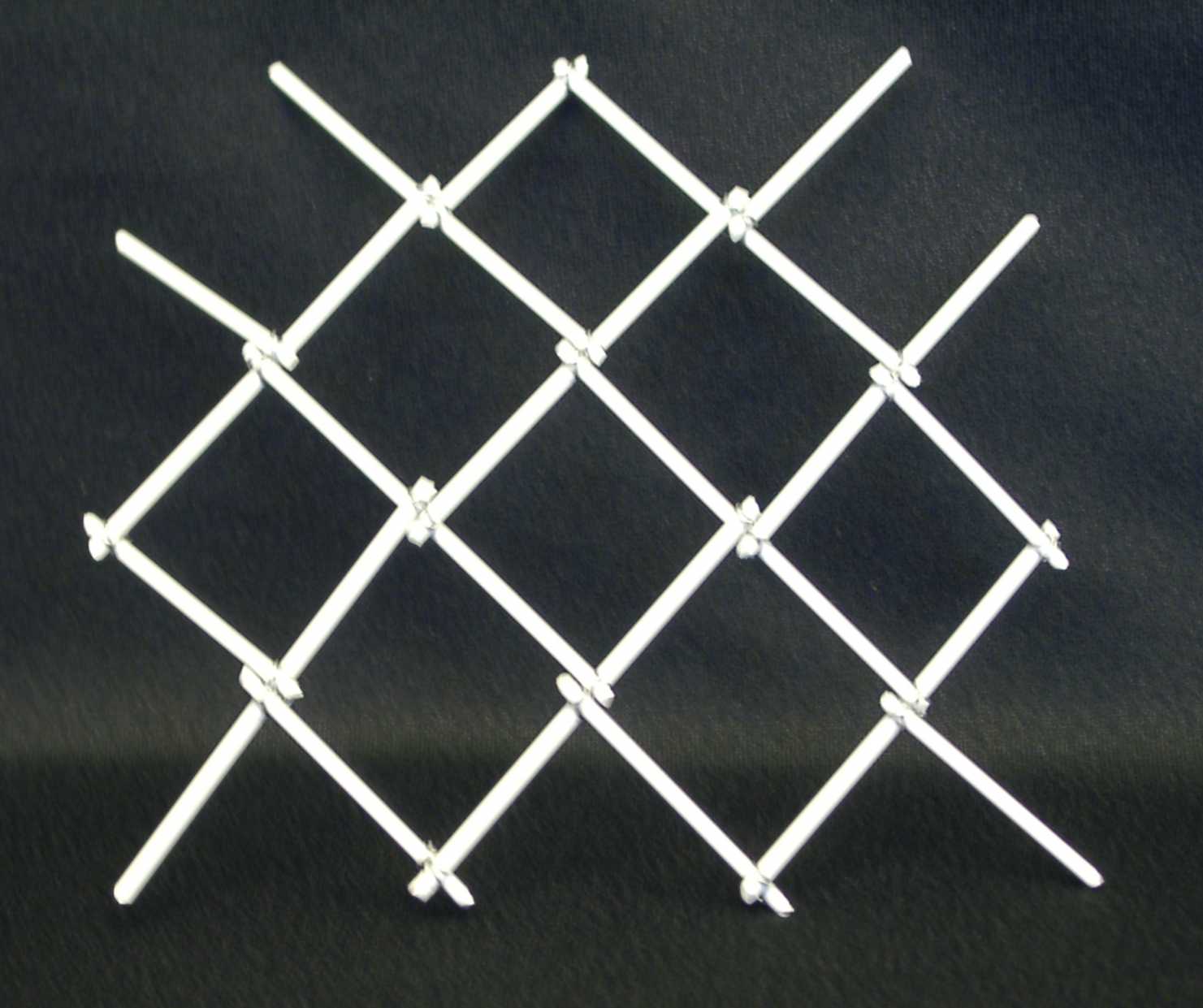

Prinzip Zollingerbauweise |

|

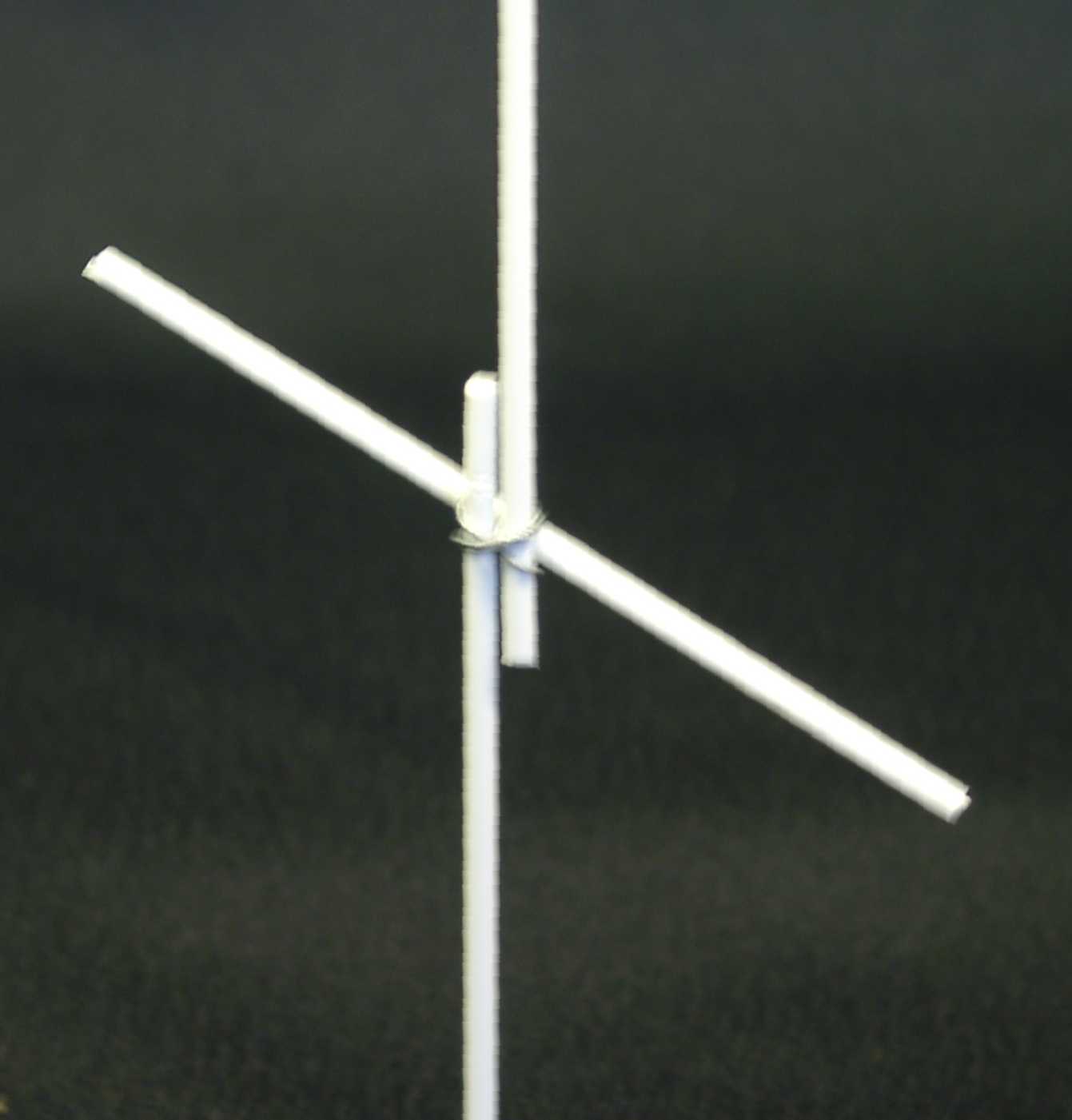

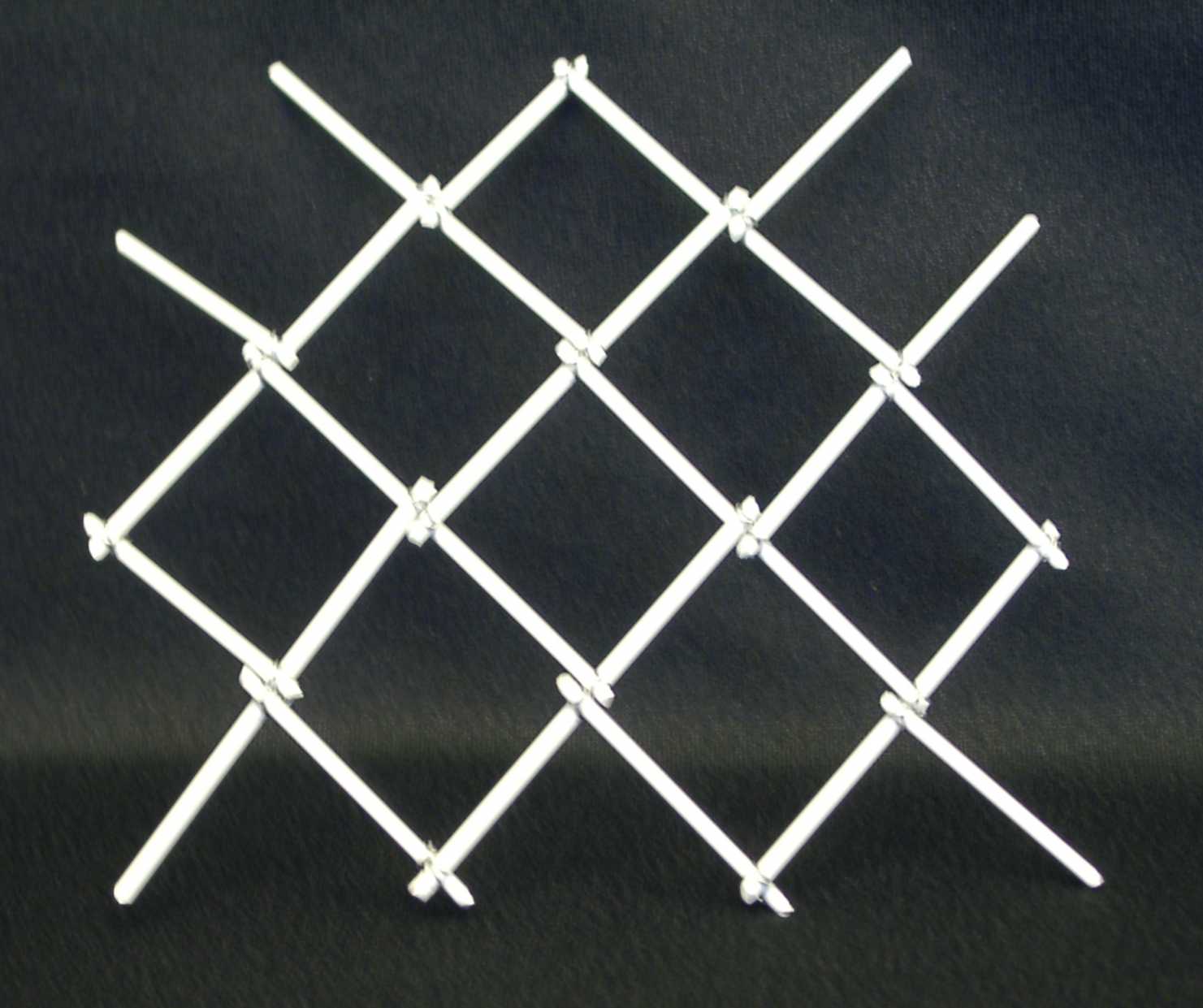

Modell des Zollbauprinzips

|

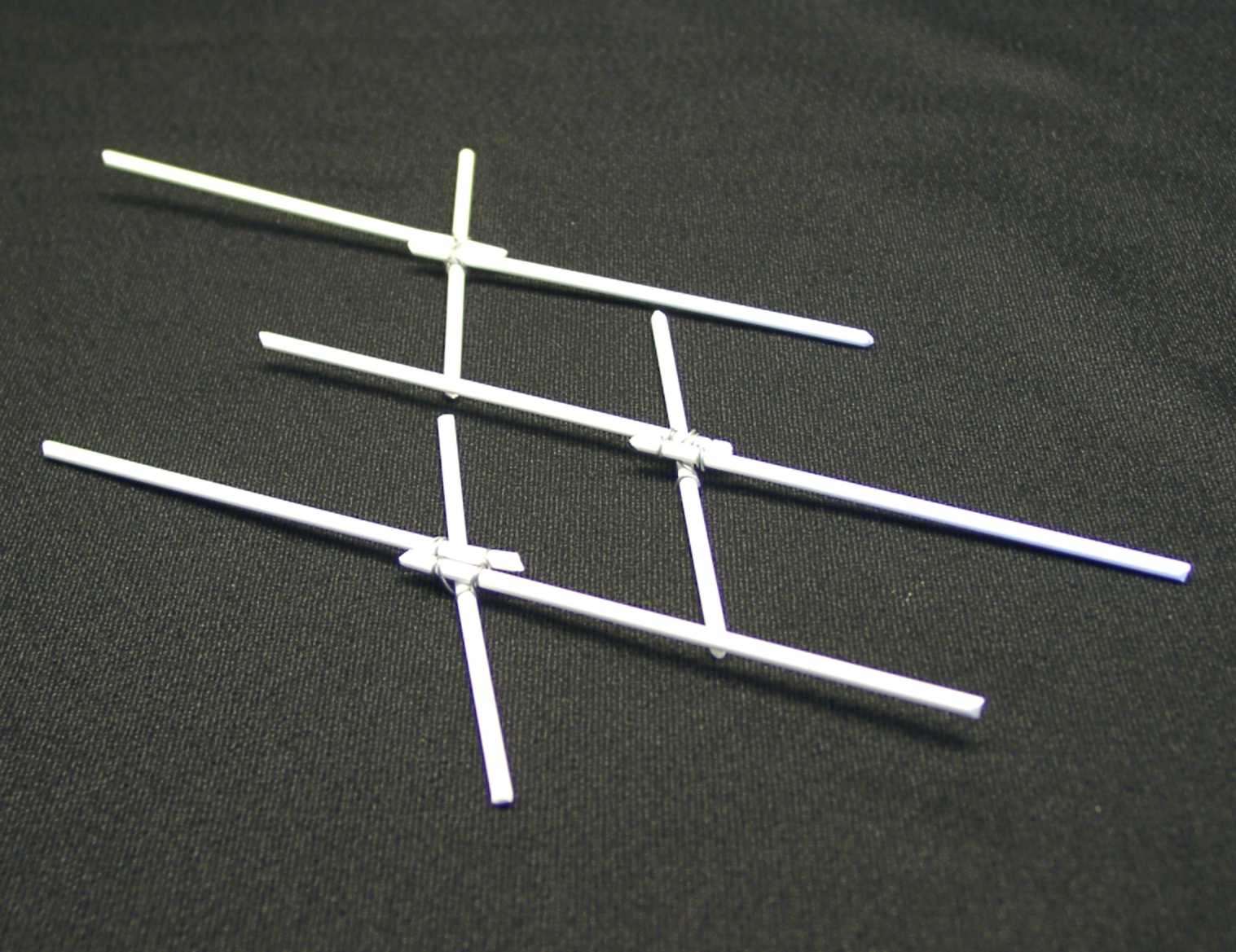

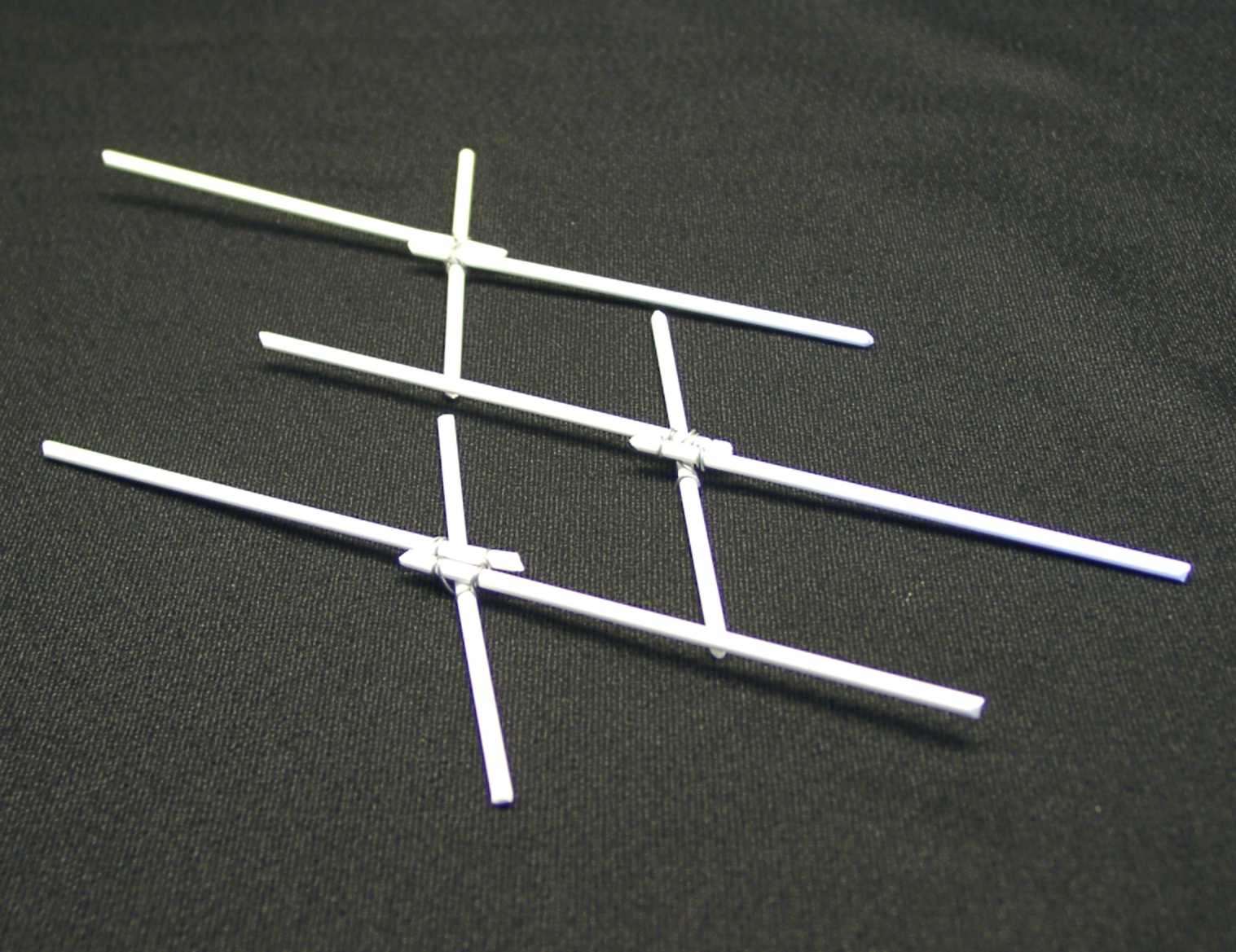

Die einzelnen Knoten lassen sich zu einem Netzwerk zusammenfügen. Um mit möglichst wenig Ebenen zu arbeiten haben wir Knotentyp 1 verwendet.

|

Modell der angenäherten Zollbauweise

|

Im Prinzip stoßen die durchlaufenden Stäbe wieder an einen anstoßenden Stab eines anderen Knotens an. Dieser anstoßende Stab wird dabei zum durchlaufenden Stab des sich neu ergebenden Knotens. So entsteht eine angenäherte Zollingerbauweise.

|

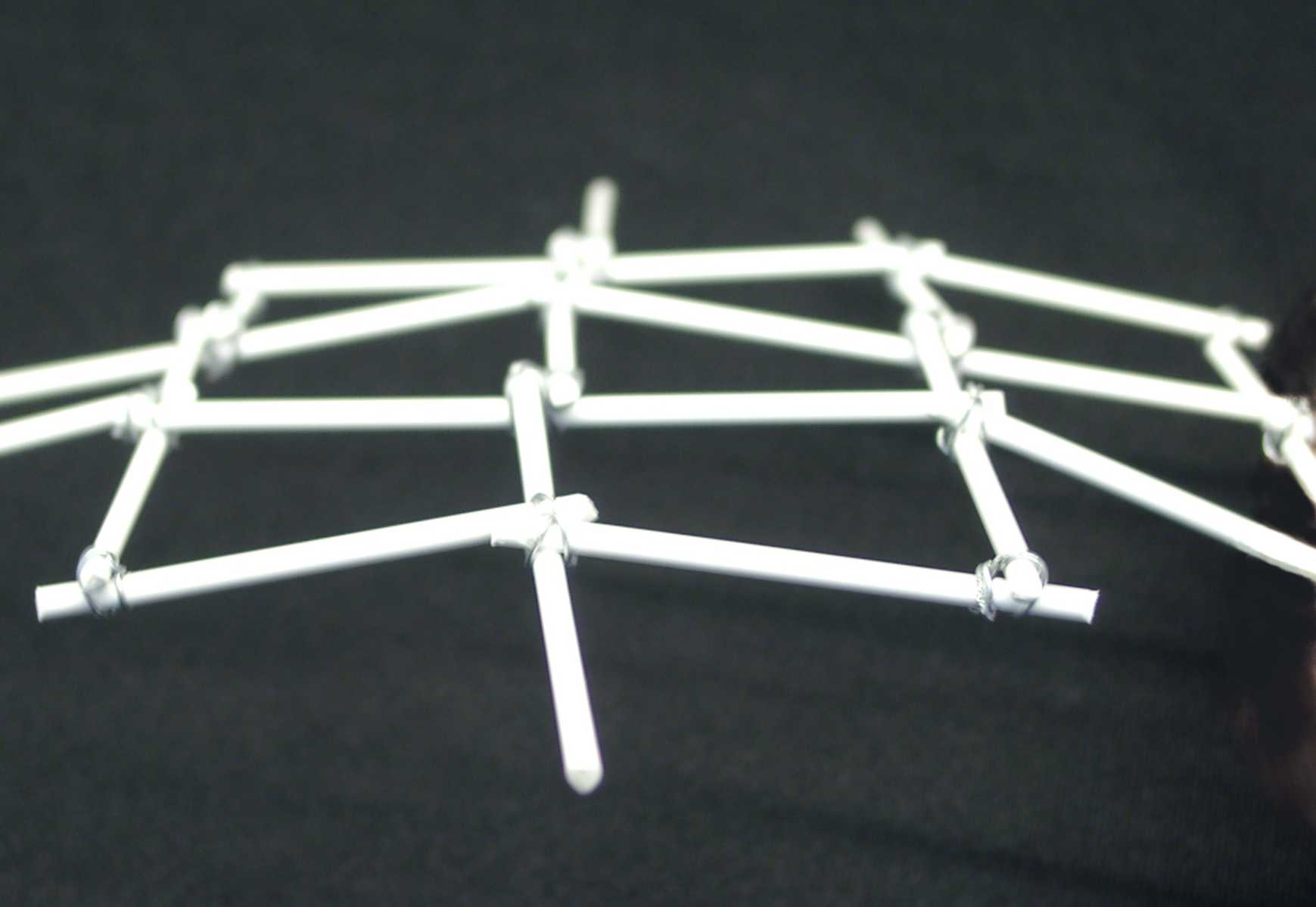

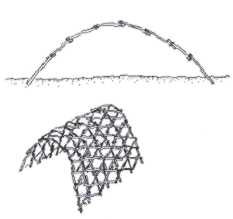

Bogenform der angenäherten Zollbauweise

|

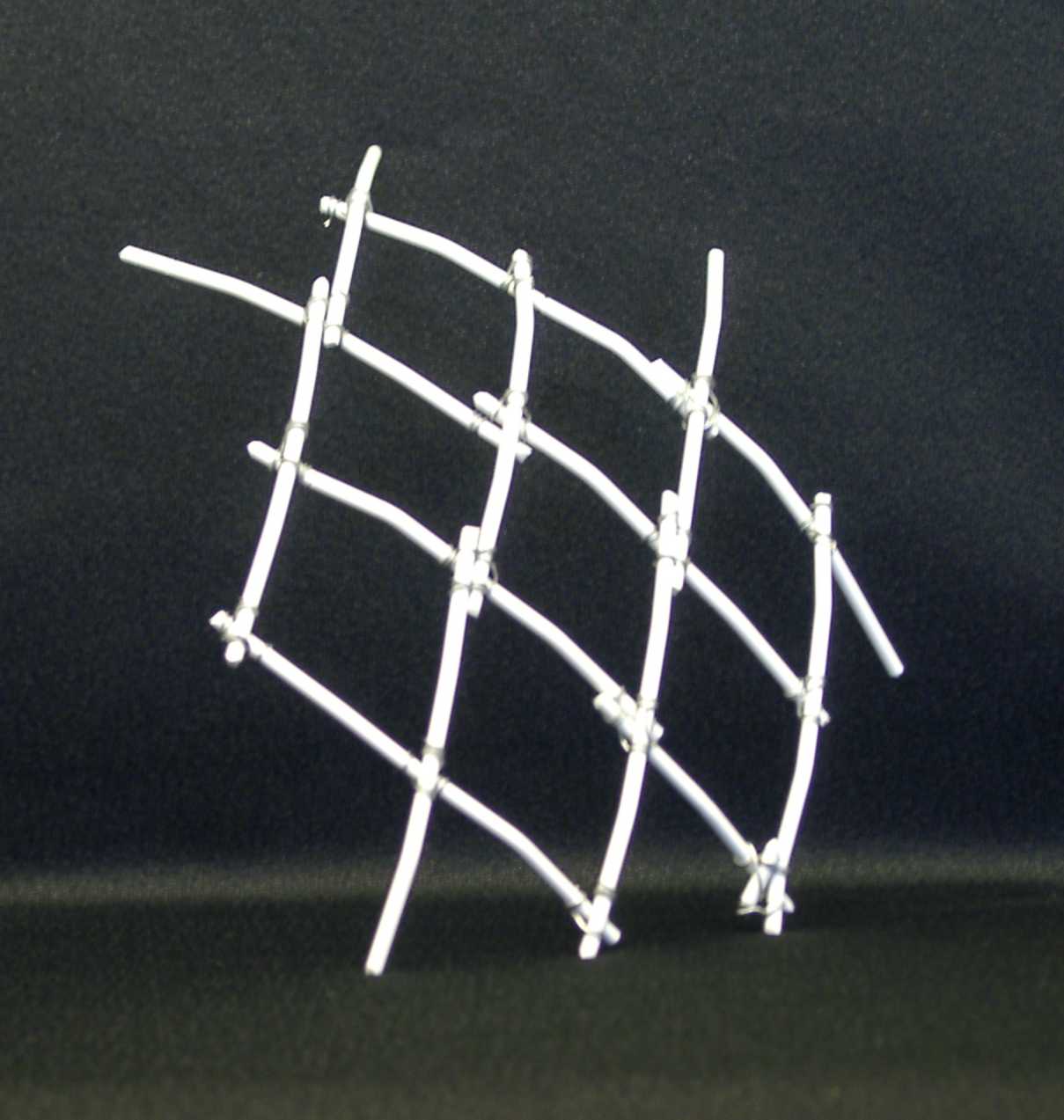

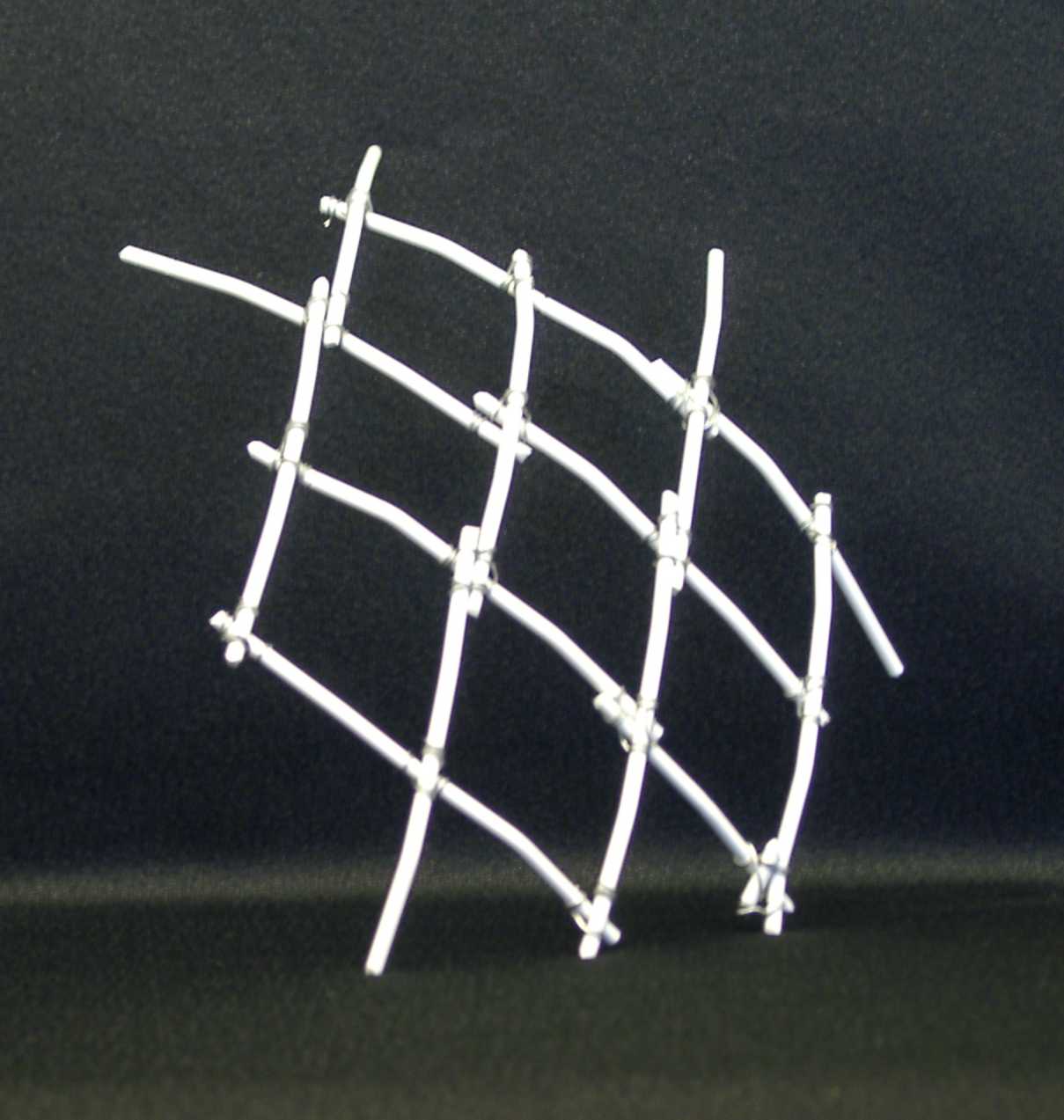

Werden die einzelnen Stäbe gekrümmt setzt sich die Krümmung im Netzwerk fort und bildet eine Bogenform.

|

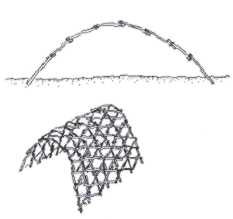

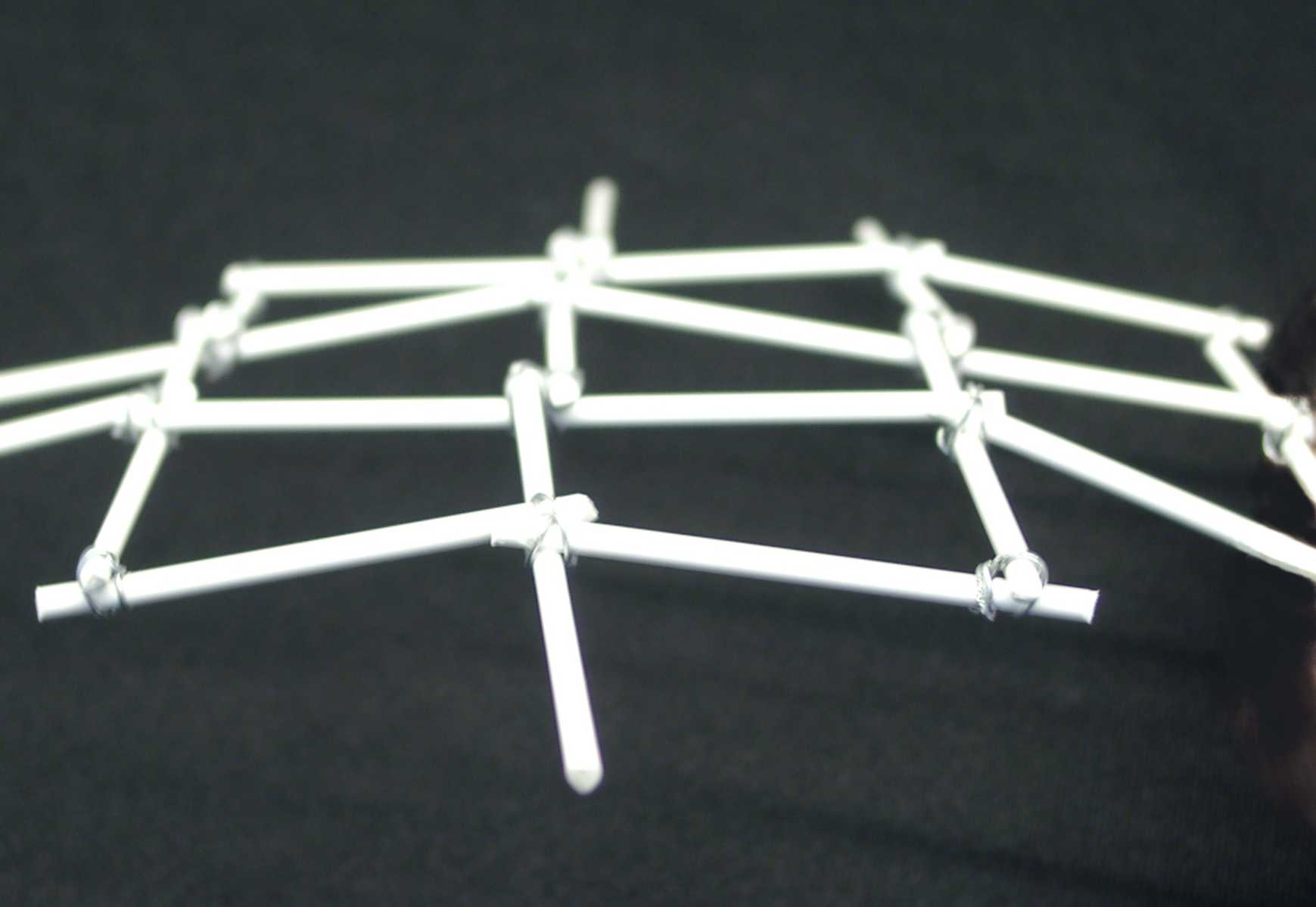

Rautenflechtwerk |

|

Modell des Rautenflechtwerks

|

Beim Rautenflechtwerk gilt das gleiche Prinzip wie bei der Zollingerbauweise. Ein Stab läuft durch und zwei Stäbe stoßen an. Allerdings werden hierbei gerade Stäbe verwendet und im Knotenpunkt die anstoßenden Stabenden auf den durchlaufenden Stäben aufgestapelt. Die Enden der durchlaufenden Stäbe werden wiederum aufgestapelt und bilden auf diese Weise ein Flechtwerk.

Je kürzer dabei die einzelnen verwendeten Stäbe sind, umso stärker ist die Krümmung der Konstruktion.

Und je länger die einzelnen Stäbe, umso geringer die Krümmung. Es kann somit jede gewünschte Krümmung konstruiert werden.

|

Stapelprinzip des Rautenflechtwerks

|